더뮤지컬 기자들의 공연 톡톡

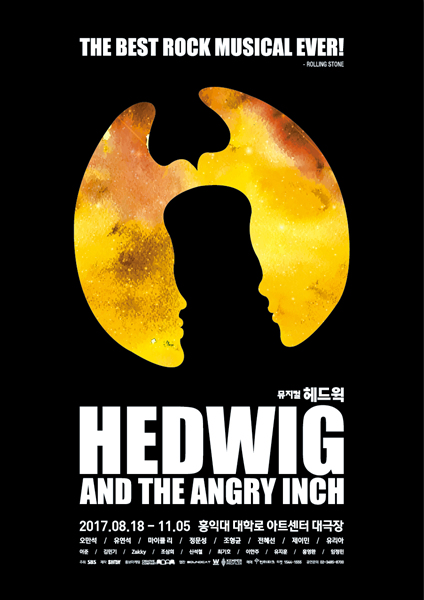

영리한 마케팅 <헤드윅>

국내 대표 록 뮤지컬 <헤드윅>은 2004년에 초연된 후 거의 매해 무대에 올랐지만, 흥행에서 고배를 마신 적이 없는 무적의 스테디셀러다. 존재 가치에 대한 진정성 있는 극본과 진입장벽이 높지 않은 듣기 좋은 록 음악, 작품 자체가 지닌 힘도 크지만 국내 공연을 이끌어온 프로듀서의 역량 또한 흥행에 적지 않은 역할을 했다. 가령 전혀 예상치 못한 스타 캐스팅을 한다든가(김동완과 변요한, 유연석!), 소극장에서 중극장으로, 다시 대극장으로 작품 규모를 키우는 식의 다양한 변화를 주면서 지속적으로 관객들의 흥미를 유발해 왔으니 말이다. 그리고 올해는 급기야 영어 원어 공연이라는 획기적인 기획을 만들어낸다. 이런 파격적인 시도는 재미 교포 배우 마이클 리가 있었기에 가능했는데, 사실 긍정적인 시선만 있었던 것은 아니다. 공연에서 ‘소통’을 포기하는 것이 과연 옳은 일인가 하는 갑론을박이 벌어진 것. 하지만 다행히 개막 이후 마이클 리의 공연에 실망을 표하는 관객은 없어 보인다. ‘DDP’에서 투어 공연을 하는 토미를 따라 지구 반대편까지 날아온 헤드윅이 대관이 펑크난 극장을 운 좋게 꿰차게 됐다는(<분노의 질주>의 주연 안성기가 공연 직전에 작품이 뮤지컬이었다는 사실을 알고 하차하면서 공연이 무산됐다는 재치 있는 설정) 오프닝부터 이 스페셜 공연을 위해 고민한 흔적들이 여기저기서 느껴지기 때문이다. 또한 한국 공연이라는 것을 감안해 원작에 없는 애드리브를 할 때는 비교적 쉬운 단어를 사용한다는 점도 좋았다. 그리고 무엇보다 곡 전달력이 뛰어난 마이클 리가 들려주는 오리지널 뮤지컬 넘버를 듣고 있자면 그 자체로 ‘게임 끝’인 기분이다. 하지만 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 점. 마이클 리는 자신의 영어 공연에 대해 곱지 않은 시선이 쏟아졌던 이유에 대해 깊이 고민해 보는 게 좋지 않을까. 나는 훌륭한 이 배우를 오래도록 한국 무대에서 보고 싶다. 배경희

이야기가 살아 움직일 때 <벤허>

<프랑켄슈타인>으로 한국 대형 창작뮤지컬의 굵은 역사를 쓴 왕용범 연출과 이성준 음악 감독이 다시 한 번 손을 잡았다. 루 월러스의 「벤허: 그리스도의 이야기」를 원작으로 만든 <벤허>가 주인공. 현재 뮤지컬계를 이끌고 있는 유준상, 박은태, 민우혁, 최우혁, 아이비, 안시하 등의 출연으로 화제를 모았지만, ‘이들의 인기와 능력에만 묻어가는 작품이 아닐까’ 하는 의심은 넣어둬도 괜찮다. 작품은 절망 속에서 발견하는 희망이란 메시지를 충실히 따르면서도, 벤허의 고뇌와 그 주위를 둘러싼 인물들의 갈등에 집중했다. 스포트라이트가 쏟아지는 벤허는 물론이고 ‘이유 있는 악역’으로 매력적이게 빛나는 메셀라에게도 시선이 가는 이유다. 여기에 남성으로만 구성된 앙상블의 매력도 빼놓을 수 없다. 특히 스트릿 댄스, 로킹, 밸리댄스 등 다양한 장르로 짜인 이들의 몸짓은 독특한 인상을 남긴다. 무엇보다 <벤허>의 가장 큰 매력은 영상의 활용이다. 성경의 이야기를 아름답게 펼쳐낸 오프닝, 마치 관객이 직접 배 안을 들여다보는 효과, 사실적인 구현을 위해 도입한 수중 촬영 그리고 360도 회전하는 전차 뒤로 펼쳐지는 슬로모션 영상은 작품을 위해 공들인 티가 물씬 풍긴다. 이토록 방대한 이야기를 있는 힘껏 섬세하고 아름답게 다듬어낸 <벤허>. <프랑켄슈타

인>으로 창작뮤지컬의 가능성을 엿보았다면, <벤허>는 창작뮤지컬의 발전을 한 움큼 끌어올린 작품이지 않을까. 박보라

완벽하진 않지만 사랑스러워 <앤>

스타 캐스팅 없이 여배우 중심으로 밝고 건강한 이야기를 선보이는 뮤지컬이 이렇게 환대를 받을 줄 누가 알았을까? 지난 8월, 대학로에 입성한 극단 걸판의 명랑음악극 <앤(ANNE)>이 매진 행렬 속에 막을 내렸다. 작품은 고교 연극반에서 『빨강 머리 앤』을 공연한다는 설정 아래, 옷으로 앤의 상상 친구를 표현하거나 칠판으로 초록 지붕을 표현하는 등 아기자기한 연출을 선보인다. 작은 극단의 현실적인 제약에서 나온 아이디어겠지만, 재기 발랄한 상상력으로 현실의 결핍을 넘어서는 앤의 캐릭터를 잘 보여주는 연출이기도 했다. 그러나 앤과 함께 그를 연기하는 연극반 학생들의 성장을 보여주지 못한 점은 아쉬움으로 남는다. 연극반 이야기로 문을 연 극이 극중극 앤의 이야기로 문을 닫다보니 공연을 다 보고도 다 보지 못한 듯 허전한 기분이다. 원작의 내용에만 집중할 거라면 애초에 앤을 3명의 배우가 나눠 연기하는 설정이나 길버트 역 남학생이 비중 타령을 하는 장면이 굳이 필요했던 건지도 의문. 그렇지만 이런 허술함에도 불구하고 추억 속의 소녀가 사랑스런 노래를 부르며 무대를 활보하는 모습에 나도 모르게 미소가 지어졌다는 점을 부정하진 못하겠다. ‘저 길모퉁이를 돌면 분명 좋은 일이 펼쳐질 거라고 이제 난 믿어요. 용기를 내어봐요.’ 하고 에두름 없이 던지는 <앤>의 메시지는 뻔하지만 찡한 구석이 있다. 어쩌면 남자아이를 바라는 초록 지붕 집에 실수로 오게 된 앤이 마치 남자 배우들이 이끌어가는 뮤지컬계에 불시착한 <앤> 같아서, 그 안에서 특유의 명랑함과 꿋꿋함으로 주변 사람들의 마음을 얻고 성장해 가는 앤이 대학로에서 입소문만으로 인기를 끈 <앤>과 겹쳐져서 더 울컥했는지도 모르겠다. 안세영

* 본 기사는 월간 <더뮤지컬> 통권 제169호 2017년 10월호 게재기사입니다.