최승연 뮤지컬 평론가가 매월 주목할 만한 뮤지컬계 이슈를 심도 있게 들여다봅니다.

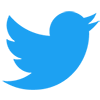

근래 한국 중소극장에서 록뮤지컬(rock musical)이 두드러진 강세를 보이고 있다. 2024년~2025년 신작 중 <트루스토리>, <홍련>, <이터니티>(이상 2024년 초연), <보이스 오브 햄릿>, <마하고니>, <쉐도우>(이상 2025년 초연)가 록뮤지컬로 제작되었으며, <백작>(재연), <트레드밀>(삼연), <후크>(재연), <트레이스 유>(칠연)가 2025년 라인업에 포함되었다. 또한 록 스피릿이 강한 넘버와 서사가 돋보이는 <프리다>(2025년 6월 삼연), 비틀즈와 롤링 스톤즈가 등장했던 1960년대의 영국을 배경으로 콘서트 양식을 취한 <리틀잭>(2025년 6월 오연)도 공연을 마쳤다.

라이선스 공연들도 사정은 비슷하다. 2024년~2025년 라인업에 <헤드윅>(십사연), <넥스트 투 노멀>(오연), <리지>(삼연), <지저스 크라이스트 수퍼스타>(육연), <틱틱붐>(칠연), <멤피스>,(재연) <웨이스티드>(재연), <렌트>(십연) 등이 포함되어 기념비적인 고전부터 동시대 록뮤지컬까지 다양하게 무대화되었다. 미국 록밴드 본 조비(Bon Jovi)의 키보드 주자 데이비드 브라이언이 작곡한 <멤피스>, ‘다큐멘터리 록뮤지컬’이라는 부제가 달린 <웨이스티드>, 4명의 여성 배우가 록 사운드를 강렬하게 충돌시키는 <리지>는 한국 시장에서 레퍼토리화의 담금질을 시작했으며, 록뮤지컬의 모델로서 한국 시장에서 오랜 흥행력을 보여주고 있는 작품들은 대부분 업그레이드 과정을 거쳤다. 가령, 2005년 250석 규모의 대학로 라이브극장에서 시작했던 <헤드윅>이 1,260석의 샤롯데씨어터에서 공연을 마친 것은 매우 상징적이다.

한국 시장의 이와 같은 록뮤지컬 흥행은 2009~2010년 브로드웨이 시즌을 상기시킨다. 2010년 토니어워즈 베스트 뮤지컬상에 <아메리칸 이디엇>, <펠라!>, <멤피스>, <밀리언 달라 콰르텟>이 나란히 노미네이트 되었을 뿐만 아니라, 당시 브로드웨이에서는 <헤어> 리바이벌 공연, 주크박스 뮤지컬 <저지 보이스>, <록 오브 에이지스>도 함께 공연되고 있었다. 오케스트라가 아닌 일렉트릭 기타 중심의 밴드 공연들이 주류를 이뤘던 시즌이었다. 이에 대해 『뉴욕 타임즈』는 브로드웨이와 록이 결합하던 현상을 역사적으로 정리하며 “록의 브로드웨이 침투(Rock’s Broadway invasion)는 인구 변화, 취향의 이동, 그리고 뮤지션들의 야망을 통해 점진적으로 이루어진 긴 소모전”이었다고 분석했다.1) 1967년 퍼블릭 극장에서 초연되고 1968년 브로드웨이로 넘어간 <헤어> 이후 록은 브로드웨이에 혁명적인 변화를 일으켰다기보다, 록 뮤지션과 브로드웨이 양측의 필요와 인식 태도가 변화함으로써 ‘록뮤지컬’이라는 양식적 타협을 이룬 것이라는 설명이다. 가령, 전자 장비가 도입되어 있는 브로드웨이 쇼에는 언제든 록이 침투할 여지가 있었으며 그 결과물로 <렌트>, <헤드윅>, <스프링 어웨이크닝>과 같은 본격적인 록(full-fledged rock) 뮤지컬이 등장하게 되었다. 록의 역사가 길어짐에 따라 록과 R&B를 듣고 자란 세대가 브로드웨이의 중장년층 관객이 되었다는 사실 역시 중요하다. 꾸준한 관객층으로 존재하는 이들이 브로드웨이 극장의 편안한 지정석에 ‘앉아’ 록 음악을 즐길 것이라는 판단 때문이다. 가장 근본적으로는, 록 뮤지션들이 브로드웨이를 더 이상 조롱의 시선으로 보지 않으며 브로드웨이 신진 작곡가들 역시 록을 브로드웨이의 ‘외부’가 아니라 자신의 ‘일상적인 환경’ 안에 포함시키고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

뮤지컬 <지하철 1호선> 공연 장면. 사진=극단 학전

동시대적인 것을 실험하기

당시 『뉴욕 타임즈』의 분석은 한국의 록뮤지컬을 이해하는 데 유의미한 시사점을 던져 준다. 특히 록과 뮤지컬이 결합하는 흐름과 양상을 한국의 문화와 토양 안에서 입체적으로 관찰하도록 돕는다. 한국에서 록뮤지컬은 생각보다 이른 시기부터 실험되었다. <살짜기 옵서예>의 작곡가 최창권은 1970년대 중반 2년 간의 미국 생활을 끝내고 <이 화창한 아침에>(1975), <땅콩껍질 속의 연가>(1979), <가스펠>(1980)로 이어지는 일련의 록뮤지컬을 선보였다. 당시 브로드웨이는 <헤어>(1968)와 <지저스 크라이스트 수퍼스타>(1970), 그리고 오프-브로드웨이에서 초연된 <가스펠>(1971, 1976 브로드웨이)의 영향권 안에서 많은 작품들이 록풍 스코어를 도입하고 있었다.

그는 귀국 후 첫 작품으로 <이 화창한 아침에>를 국립가무단에서 시도한 뒤 1975년 10월 자신이 직접 창립한 뮤지컬센터 미리내에서 나머지 두 작품을 제작했다. 한국의 뮤지컬이 그동안 주로 고전과 전통에서 소재를 취함에 따라 음악 역시 ‘현대의 젊은 소리’를 포괄하지 못했다는 문제의식이 그를 록으로 이끌었는데,2) 이는 브로드웨이 록뮤지컬의 지향과 근본적으로 다르지 않았다. 이에 따라 특히 <땅콩껍질 속의 연가>에서는 훵키(funky) 록을 전개했던 그룹사운드 ‘사랑과 평화’가 라이브 연주를 맡아, 록을 사용한 당대의 음악적 감각을 도입했다. ‘실험 부부’를 소재로 결혼제도의 안팎을 관찰하며 사랑의 정체를 질문한 송영의 동명 원작 소설(1976년, 『주간경향』에 연재)은 이렇게 록 사운드와 결합한 뮤지컬로 재탄생되었다. 1년 후인 1980년 10월 최창권은 동랑레퍼터리극단의 여무형 연출로 <가스펠>을 올렸는데, 이로써 1980년은 같은 해 2월 국립극장에서 공연된 현대극장의 <수퍼스타 예수 그리스도>와 함께 민간 뮤지컬 단체의 록뮤지컬로 채워진 한 해가 되었다.

이후 본격적인 록뮤지컬은 독일 그립스 극장(GRIPS Theater)의 (1986)을 번안한 김민기의 <지하철 1호선>(1994)으로 이어진다. <지하철 1호선>은 의 에피소드 중심의 레뷔와 카바레 양식을 한국의 마당극과 결합한 대중 지향적 음악극으로, 1990년대를 만화경처럼 담았다. 5인조 록밴드 그룹 ‘무임승차’가 연주를 맡아 ‘풍자와 비판의 정신’을 생생하게 부각시켰다는 특징을 보여주었다. 1990년대 말에는 작/작사 조광화, 작곡 이동준, 연출 전훈의 라인업으로 <록 햄릿>(1999)이라는 또 다른 록뮤지컬이 제작되었다. 레어티즈가 오필리어를 사랑한다는 파격적인 설정을 사용하였으며 재연(2000)으로 이어지며 온스테이지 록밴드와 스탠드 마이크를 사용한 콘서트 뮤지컬 양식으로 발전되었다. 흥행에는 크게 성공하지 못했으나 홍대 클럽에서 록밴드 활동을 하던 송용진이 초연 레어티즈에 캐스팅됨으로써 이후 배우와 연출로서 한국 록뮤지컬의 성장을 이끌고 간 계기가 되었다.

뮤지컬 <마마, 돈 크라이> 공연 장면. 사진=알앤디웍스

이미지와 정서 중심, 관객 참여형 공연

2000년대 이후 한국의 록뮤지컬은 점차 대중성과 결합되며 현재의 모습으로 진화했다. 과거 록뮤지컬은 실험과 파격, 그리고 비판과 풍자의 면모를 주로 보여주었으나 <마마, 돈 크라이>(2010)의 압도적 흥행은 록뮤지컬의 방향을 바꿔 놓았다. 현재 엠제이스타피시의 대표인 김운기 연출은 <마마, 돈 크라이>를 통해 변화를 주도했다. 그는 공연이란 근본적으로 ‘현재를 사는 대중을 지향’해야 한다는 비전을 갖고 있으며, 현재의 감각은 장르가 아닌 소재의 세계가 주도한다는 점을 명확히 했다. 서사가 아닌 이미지와 상징이 이끄는 새로운 정서가 지금/여기의 관객 취향을 읽는 새로운 좌표라는 판단이었다. <마마, 돈 크라이>는 그의 연출 지향을 담아 배우 1인의 콘서트형 모노 뮤지컬로 시작하여 재연부터는 2인의 배우가 자신의 장점을 지렛대 삼아 자율적으로 움직이는 록뮤지컬 양식으로 발전했다. 배우의 자율성과 더불어 뮤지컬의 전통적 ‘장르’ 문법을 깨는 구조 안에 관객의 적극적이고 주체적인 반응을 기입하여 이를 토대로 공연이 시즌별로 진화하는 방식을 지속했다. <마마, 돈 크라이> 재연(2013)부터는 ㈜알앤디웍스와 PAGE1이 제작을 담당하게 되면서 이후 <더데빌: 파우스트>(2014), 그리고 <더데빌: 에덴>(2023)으로 확장되는 록뮤지컬 계열을 형성했다. 이러한 방법론적 틀 안에서 ㈜알앤디웍스는 <헤드윅>을 연상시키는 글램록 뮤지컬 <이터니티>(2024)를 제작하여 양식을 더욱 심화시켰다. 과거의 블루닷과 현재의 카이퍼를 우주적 세계관 안에 평행적으로 배치하고 ‘외로움과 위로’라는 보편적 정서를 감각적으로 담아냈다. 이미지와 정서 중심으로 흐르는 장면, 배우 각각의 해석이 페어별로 차이를 만드는 연기 스타일, 관객에게 해석되고 관찰되는 대상이 아니라 모두가 함께 경험하고 참여하는 ‘수행성’ 중심 유기적 이벤트로서의 특성을 명확히 보여주었다. 최근 엠제이스타피시는 <마마, 돈 크라이>와 친연성을 보이는 <백작>(2023)을 제작하여 관객의 수행성을 극대화하고 동시에 록뮤지컬 유니버스로의 발전 가능성을 보여주었다.

이와 같은 한국의 록뮤지컬은 테마적으로 배우 중심의 심리극에 가까우며, 무대는 인물의 내면을 분열적이고 직관적으로 드러내기 위해 마이크를 활용한다. 무선 마이크에 추가된 핸드/스탠드 마이크는 사운드를 거칠고 강하게 증폭시키고 ‘록’은 이 지점에서 인물의 목소리를 생생하게 담는 기제로 작동한다. 커튼콜을 관객 참여형 콘서트로 전환하여 공연을 정서적 공동체로 완성시키는 것 역시 공통적이다. 다중인격 소재를 록 콘서트 양식으로 풀어낸 <트레이스 유>(2013)3), 사회적 억압과 인간 내면의 분열을 다루는 <트레드밀>(2022)은 이러한 특징을 더욱 상징적으로 밀고 나간 작품이다.

현재 록뮤지컬은 기본적인 양식적 특징을 공유하며 프로덕션별로 공연에 맞는 문법을 추가하며 확산되고 있다. 망각했던 자신을 찾는 과정을 쇼(show)적 무드와 결합시킨 <후크>(2023), 억압되어 있던 딸(들)-여성의 목소리를 씻김굿 구조에 담아 폭발시키고 이를 ‘사랑과 위로’의 숭고미로 끌어올린 <홍련>(2024), 햄릿의 내면을 배우 1인이 주도하는 록 콘서트 형식으로 풀어낸 <보이스 오브 햄릿>(2025), 베르톨트 브레히트와 쿠르트 바일의 공동창작 오페라 <마하고니시의 번영과 몰락>을 환상과 현실이 교차하는 해체적 록 콘서트로 전유한 <마하고니>(2025), 그리고 사도세자와 영조의 비극을 버디(buddy)물 양식에 녹여 ‘이해와 용서’라는 테마를 구현한 <쉐도우>(2025)가 대표적이다. 중요한 것은, 한국의 록뮤지컬이 영미 뮤지컬을 창조적으로 수용하여 2~3인극 중소극장 뮤지컬의 ‘자생적인’ 하위 양식으로 진화하고 있다는 점이다. 기타와 베이스, 그리고 드럼 비트로 가득한 밴드 음악에 공연 MD 응원봉을 흔들며 정서적 공동체를 이루는 극장의 풍경은 지금/여기 뮤지컬 현장의 에너지를 폭발시키고 있다.

1) Jon Pareles, “Broadway Rocks. Get Over It”, The New York Times, May 12, 2010.

2) 「뮤우지컬 「이 화창한 아침에: 국립가무단, 현대 로크 뮤우직으로」」, 『동아일보』, 1975년 5월 3일.

3) <트레이스 유>는 2025년 칠연에 돌입하며 오루피나 연출로 재탄생될 예정이다. 박정아 작곡가는 <트레이스 유>가 ‘젊은 감각’을 유지할 수 있도록 무대 전반이 업그레이드될 것이라고 밝혔다.