<시데레우스>

우주를 바라보다 우주의 일부가 된 사람들

오늘날 우리의 머리 위에는 수만 개의 인공위성과 탐사선, 그 파편들이 빠르게 날아다니고 있다. 태양 빛을 반사하며 작게 반짝이는 인공 물체들의 모습은 밤하늘의 별처럼 보인다. 첫 번째 우주 망원경인 허블부터 최근에 발사된 제임스 웹 망원경에 이르기까지 우주로 올라간 인공적인 별에는 다양한 영웅들의 이름이 새겨져 있다. 그리고 그중엔 우주의 진실을 치열하게 탐구했던 두 천문학자, 갈릴레오와 케플러의 이름도 남아 있다.

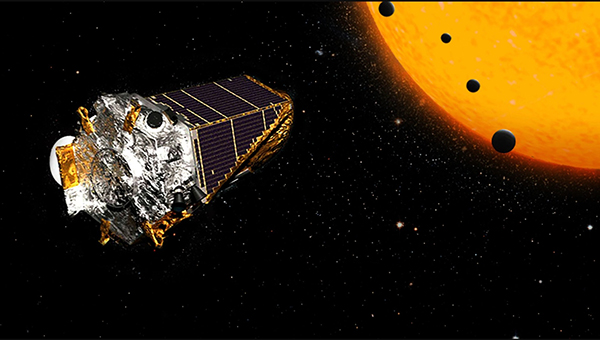

외계 행성을 탐색한 케플러 우주 망원경의 모습

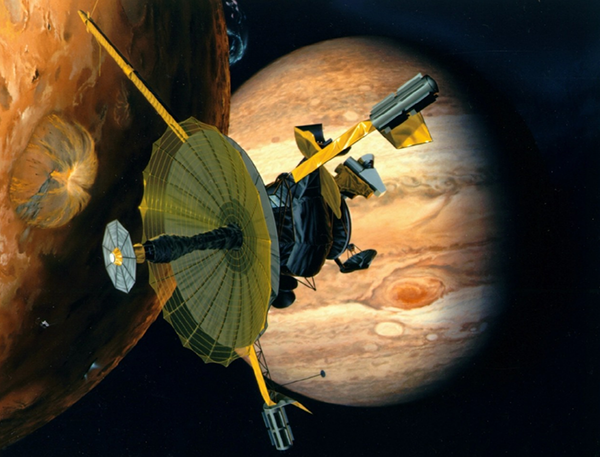

목성 곁을 탐사했던 갈릴레오 탐사선의 모습

땅이 아닌 하늘을 향한 갈릴레오의 망원경

1989년 우주 왕복선 아틀란티스는 화물칸에 실려 있던 탐사선 갈릴레오를 분리했다. 분리된 갈릴레오는 다시 엔진을 점화했고 빠르게 목성을 향해 날아갔다. 그렇게 1995년 갈릴레오는 태양계에서 가장 거대한 세계 목성 곁에 도착했다. 목성으로 날아간 탐사선에 천문학자 갈릴레오 갈릴레이의 이름이 붙게 된 건 갈릴레오와 목성의 특별한 사연 때문이다. 이탈리아 피사 출신의 갈릴레오는 1609년 5월 한 가지 흥미로운 소문을 접했다. 네덜란드의 누군가 렌즈 두 개를 겹쳐 아주 멀리 있는 대상을 크게 보여주는 놀라운 물건을 만들었다는 것이다. 바로 망원경이다. 소식을 접한 갈릴레오는 직접 망원경을 개량했다. 이전까지의 망원경이 땅을 바라봤다면, 갈릴레오는 자신이 만든 망원경으로 밤하늘을 바라봤다. 종종 갈릴레오가 망원경이란 물건을 처음 발명한 사람처럼 잘못 묘사되는데, 사실 갈릴레오의 진짜 업적은 망원경의 고개를 들어 올려 하늘을 향하게 했다는 데에 있다.

갈릴레오는 망원경을 통해 놀라운 하늘을 마주했다. 은하수에 셀 수 없이 많은 작은 점들이 이어져 있고, 그 어렴풋이 빛나는 점 하나하나가 모두 태양과 같은 각각의 별일 수 있다는 것을 발견한 것이다. 천상계의 완벽한 피조물일 것이라 여겨졌던 달의 표면이 여러 크레이터와 산맥, 골짜기로 울퉁불퉁한 모습을 하고 있다는 사실도 알게 됐다. 그렇게 망원경으로 하늘을 유랑하던 갈릴레오의 시선은 1610년 1월 특별한 곳에 머물렀다. 밝게 빛나는 목성이었다. 망원경 렌즈 안에는 작고 또렷한 원반의 모습을 지닌 목성이 보였고, 그 곁에는 이전까지 알려지지 않았던 새로운 별 세 개도 보였다. 그런데 다음 날 다시 목성을 봤을 때 놀라운 변화를 발견했다. 세 별의 위치가 살짝 달라진 것이다. 이 수상한 별에 관심을 갖게 된 갈릴레오는 매일 목성을 관측했다. 목성 곁의 희미한 별은 두 개만 보일 때도, 네 개가 보일 때도 있었다. 이후 갈릴레오는 그것이 바로 목성 곁을 돌고 있는 위성이란 사실을 깨달았다. 네 개의 위성이 서로 다른 주기로 목성 주변을 맴돌면서 일부가 목성 뒤로 숨을 때에는 그 일부만 보였던 거다. 이는 목성 곁에서 돌고 있는 가장 덩치 큰 네 위성(가니메데, 칼리스토, 이오, 유로파)으로, 추후 ‘갈릴레이 위성’이라는 이름으로 불리게 된다.

당시 사람들은 밤하늘의 모든 천체가 지구를 중심에 두고 돌고 있다고 생각했다. 그런데 갈릴레오가 발견한 네 위성은 분명 지구가 아닌 목성을 중심에 두고 있었다. 갈릴레오는 이것이야말로 오래전 발표되었으나 주목받지 못한 채 잊혀지고 있던 코페르니쿠스의 모델, 즉 지구가 아닌 태양을 중심에 둔 우주 모델의 확실한 증거가 될 수 있다고 생각했다. 갈릴레오는 수많은 별로 이어진 은하수의 모습, 달의 거친 표면 그리고 목성 주변을 맴도는 위성에 이르기까지 자신의 망원경으로 확인한 방대한 발견을 책으로 담았다. 그 책이 바로 별에서 온 메신저라는 뜻을 갖고 있는 『시데레우스 눈치우스』다. 그리고 바로 이 책이 빌미가 되어 우리가 잘 알고 있는 교황청으로부터의 핍박의 역사가 시작되었다.

케플러가 발견한 우주의 조화

갈릴레오보다 약 10년 늦게 태어나 거의 같은 시대를 함께 살았던 또 다른 천문학자 요하네스 케플러의 이름은 2009년 우주로 올라간 우주 망원경에 새겨졌다. 갈릴레오 탐사선이 태양계에서 가장 거대한 목성을 바라봤다면 케플러 우주 망원경은 보다 더 멀리, 태양계 바깥 세계로 시선을 돌렸다. 태양이 아닌 다른 별 곁을 돌고 있는, 특히 지구처럼 생명체가 존재할 만한 조건을 갖고 있는 외계 행성을 찾기 위함이다. 외계 행성을 찾는 사냥꾼에게 천문학자 케플러의 이름이 붙게 된 건, 케플러가 발견한 ‘조화의 법칙’이 외계 행성 사냥법에 그대로 녹아 있기 때문이다.

케플러는 행성들의 공전 주기와 궤도 크기 사이에 수학적 법칙이 숨어 있다는 사실을 발견했다. 각 행성들의 공전 주기를 제곱하면 각 궤도 크기의 세제곱과 정확히 비례한다는 것이다. 케플러는 이것이야말로 우주의 수학적 조화를 품고 있다고 생각했고 이를 ‘조화의 법칙’이라고 불렀다. 이 법칙은 아주 놀라운 도구가 된다. 어떤 별 주변에서 행성이 발견되었을 때, 그 행성의 공전 주기만 측정하면 곧바로 그 행성이 그리는 궤도 크기, 즉 중심 별과 행성 사이 거리를 알 수 있게 해준다. 그리고 케플러 우주 망원경은 바로 이 케플러의 유훈을 그대로 활용한다. 만약 어떤 별 주변에 주기적으로 외계 행성 하나가 궤도를 돌며 별 앞을 지나간다면, 우리는 외계 행성이 별 앞을 지나가는 순간 살짝 어두운 별빛을 보게 된다. 이 현상을 ‘트랜짓’이라고 한다. 별빛이 얼마의 주기로 트랜짓을 겪는지 파악하면 별 곁을 맴도는 외계 행성의 공전 주기를 바로 알 수 있다. 이렇게 구한 공전 주기에 케플러의 ‘조화의 법칙’을 적용하면 쉽게 외계 행성이 그리는 궤도 크기, 즉 중심 별과 외계 행성 사이 거리를 알 수 있다. 그리고 중심 별에서 외계 행성이 지나치게 가까워서 뜨거운 곳일지, 너무 멀어서 추운 곳일지, 아니면 태양과 지구처럼 딱 적당한 거리를 두고 있어 생명체가 살기 적합한 곳일지 확인할 수 있다. 케플러 우주 망원경은 2009년부터 2018년까지 3천 개에 가까운 외계 행성을 발견했는데, 이런 방법을 활용해 지구처럼 바다가 존재하고 생명체가 살지 모르는 외계 행성이 100여 개 존재한다는 것을 확인했다.

갈릴레오와 케플러가 별들의 이야기를 전하며 우주라는 미지의 세계의 문을 연 것처럼, 그들의 이름을 딴 탐사선 역시 역사에 길이 남을 놀라운 발견을 해냈다. 갈릴레오 탐사선은 목성 곁을 도는 얼음 위성 지하에 바다보다 더 많은 물이 매장되어 있을 수 있다는 가능성을 발견했고, 케플러 우주 망원경이 지구로 보내준 방대한 양의 데이터에서는 여전히 새로운 발견이 쏟아지고 있다. 하지만 두 탐사선 모두 이제는 활동을 종료하고 우주의 일부가 됐다. 천문학자 갈릴레오와 케플러, 그리고 심지어 탐사선 갈릴레오와 케플러마저 이제는 역사의 한 페이지가 되었지만, 진실된 우주를 탐구하고자 했던 그들의 꿈은 우리의 곁에 영원히 함께할 것이다.

* 본 기사는 월간 <더뮤지컬> 통권 제216호 2022년 9월호 게재 기사입니다.

* 본 기사와 사진은 <더뮤지컬>이 저작권을 소유하고 있으며 무단 도용, 전재 및 복제, 배포를 금지하고 있습니다. 이를 어길 시에는 민, 형사상 법적 책임을 질 수 있습니다.