최승연 뮤지컬 평론가가 매월 주목할 만한 뮤지컬계 이슈를 심도 있게 들여다봅니다.

2024년 한국 뮤지컬이 ‘창작 초연’에서 괄목할 만한 성과를 보였다는 것은 매우 유의미한 일이다. 무엇보다도 창작진들의 역량이 눈에 띄게 성장하고 있다는 점에서 그렇다. 하지만 좀 더 세부적으로 들어가 보면 우리 현장에는 여전한 불균형이 존재한다. 신인 창작진이 현장에 데뷔할 수 있도록 돕는 지원제도가 풍부한 반면, 그들의 ‘그 이후’에 대해서는 상대적으로 관심이 덜하기 때문이다.

이 상황이 문제적인 이유는 다음과 같다. 2010년대 이후 점차 확장된 각종 지원제도를 통해 많은 창작진이 현장에 진입하고 있으나 꾸준히 작업을 이어가고 있는 경우는 많지 않다. 리딩 공연이나 쇼케이스 형식으로 선보였던 공연을 실제 제작까지 이어갈 수 있는 프로덕션은 극히 적으며, 우여곡절 끝에 제작사와 매칭된다고 해도 프로덕션 진행 과정에서 조율점을 잘 찾지 못해 그 다음 작품을 이어나갈 동력이 상실되는 경우가 다반사다. 물론 창작진의 고통만 있는 건 아니다. 창작진으로서는 그들의 원래 아이디어가 공중 분해될 가능성을 마주해야 하지만 제작사로서는 예측 불가능한 시도를 뚫고 나가야 한다는 부담을 안는다.

따라서 매우 어려운 이야기일 수 있으나 창작진 스스로 ‘그 다음’을 주체적으로 이어갈 수 있는 역량을 개발할 필요가 있다. 이는 창작진이 제작과 유통에 대한 감각을 유니크하고 구체적으로 발전시킬 필요가 있다는 측면에서, 그럼으로써 ‘자신의 목소리’를 창작의 에너지로 계속 활성화시켜야 한다는 측면에서 그렇다.

‘2차 제작’ 시스템

2025년 들어 창작 지원제도 전반에서 이른바 ‘2차 제작’에 대한 인식이 점차 커지고 있다. 이러한 분위기는 위에서 제기한 문제에 대한 공감대가 형성되고 있음을 방증한다. 2022년부터 본격화된 국립정동극장의 ‘세실 창작ing’, 2024년부터 시험 시행되어 올해 정식으로 시스템에 안착한 한국문화예술위원회의 ‘공연예술 창작산실_2차 제작지원’은 공적 기관에서 ‘지속성’ 문제를 다루고 있는 프로젝트다. 이와 반대로 신진 창작진을 육성하던 한국예술종합학교 뮤지컬아카데미는 올해 운영을 멈췄고, 한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠 창의인재동반사업은 그동안 개별적으로 이뤄졌던 멘토링과 사업화 지원 플랫폼을 일원화하는 구조로 변화될 것이라 예고되었다.

2차 제작 프로젝트는 시간이 갈수록 제작극장의 위상을 분명히 보여주고 있는 ‘세실 창작ing’에서 포괄적으로 이루어지고 있어 주목된다. 세실 창작ing의 시초는 2017년 손상원 극장장 시절로 거슬러 올라간다. 당시 정동극장은 ‘창작ing’ 사업을 신설하고 상설공연 레퍼토리 구축을 위해 전통을 재해석한 다양한 공연을 개발하고 제작했다. 2018년부터는 ‘재공연, 신작, 대본’의 세 가지 부문으로 공모를 세분화하고 좀 더 많은 관객과 다양한 공연이 만나도록 힘썼다. 이를 통해 전통을 소재와 양식의 측면에서 흡수하고 확장한 참신한 공연들이 수면 위로 올라올 수 있었다.

2017년 <적벽>, 창작탈춤극 <동동>, 뮤지컬 <판>, 2018년 <판소리 오셀로>, 전통 탈춤을 현대화한 <오셀로와 이아고>, 신작 <주름이 많은 소녀>, 낭독공연 연극 <정동구락부: 손탁호텔의 사람들>, 낭독공연 판소리 음악극 <매화누이>, 2019년 <괴물>, 레트로소리극 <춘향전쟁>, 판소리 뮤지컬 <경성스케이터>, 신작 음악극 <낙랑긔생>, 신작 소리극 <오시에 오시게>, 낭독공연 뮤지컬 <산홍>이 창작ing 사업의 결과물이었다. 이중 뮤지컬 <판>은 창작ing 이후 정동극장 기획공연으로 흡수되기도 했으며 2023년에는 아이엠컬쳐가 제작을 맡아 ‘웰컴 대학로 페스티벌’에 선정됨으로써 대학로에서 공연을 이어갈 수 있었다. <판>은 창작ing 이전 CJ문화재단의 크리에이티브 마인즈에 선정되면서 첫 개발의 포문을 연 이후, 2018에는 제7회 예그린뮤지컬어워드 ‘베스트 리바이벌상’을 수상하는 등 ‘2차 제작’의 문턱을 넘으며 레퍼토리화의 과정을 성실하게 밟아나갔다. 또 다른 뮤지컬 <산홍>은 창작ing에서 선보인 이후 씨워너원이 제작을 맡아 2020년 제14회 딤프 창작지원작으로 선정, 공연되었다. 배우 정지우의 데뷔작이기도 한 <산홍>은 당시 호평을 받은 만큼 여전히 가능성을 품고 있는 작품이다.

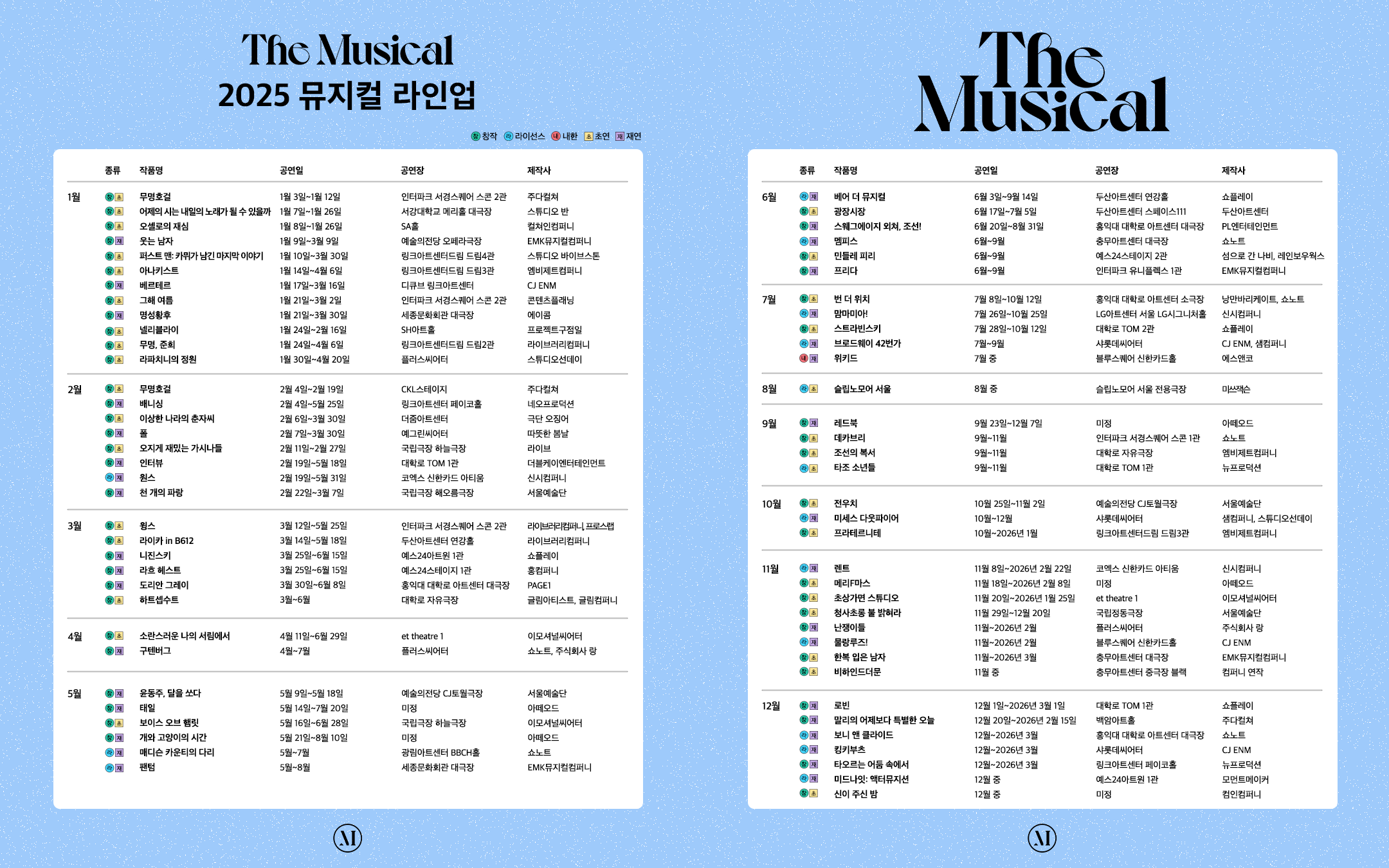

창작ing는 2022년부터 ‘국립정동극장_세실ing’로 명칭이 바뀌어 현재의 시스템을 갖추기 시작했다. 2022년 7월 국립정동극장은, 재정난으로 운영 주체가 계속 바뀌면서 폐관 위기에 처해 있었던 세실극장을 향후 5년간 운영하는 계약을 맺고, 1970~80년대 한국 소극장 연극의 산실이었던 세실극장을 명실상부한 창작 핵심 기지로 재브랜딩하려 했다. 당시 김희철 대표는 ‘확장성’에 무게를 두고 연극, 뮤지컬, 전통예술, 무용 등 다양한 장르를 포괄하는 2차 제작 공모전을 추진했으며, 2022년 11월에 취임한 정성숙 대표 역시 동일한 기조 아래 ‘세실 창작ing’ 시리즈가 더욱 확장될 수 있는 방안을 모색해 나갔다. 아래는 2022년부터 2025년 올해까지 선정된 뮤지컬 라인업을 정리한 것이다.

위 라인업 중 <인간탐구생활>은 가장 두드러진 행보를 보이고 있어 주목된다. 제작사 ㈜한다프로덕션은 2018년 텀블벅 후원으로 리딩 공연을 시작한 뒤 대본과 넘버를 수정·보완하여 세실 창작ing를 거친 후 2024년 한국콘텐츠진흥원의 ‘K-뮤지컬국제마켓 선보임 쇼케이스’와 ‘지역 맞춤형 중소 규모 콘텐츠 유통 사업’에 지원·선정되어 개발을 지속했다. 그리고 올해 2월 대학로 더굿씨어터에서 초연을 예고하며 본공연까지 이어가는 프로젝트를 완성했다. 그 사이에 표상아에서 장우성으로 연출이 바뀌었으며 코믹한 톤을 유지하되 삶의 본질적 가치들을 부각시키는 측면으로 공연의 키워드가 정리되고 있다. 단, SF와 셰익스피어를 결합하는 방식이 소재주의에 국한된 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있을 것 같다.

창작 생태계의 궁극적인 활성화를 위해

올해부터 세실 창작ing는 연극과 뮤지컬을 분리하여 공모 방식을 더욱 세분화했다. 뮤지컬만 보더라도 예년보다 2배 이상 지원작이 많아졌기 때문이다. 이는 ‘2차 제작’을 필요로 하는 단체가 그만큼 많아졌으며, 동시에 국립정동극장 공모전의 공공성이 더욱 확장되고 있다는 의미로 읽힌다. 특히 뮤지컬의 기존 흥행 공식을 벗어난 새로운 기획이 늘어나고 있고, 이를 세실극장의 공간성과 결합하려는 지향이 구체화되고 있는 점은 특기할 만하다.

그러나 세실 창작ing의 궁극적 목표인 ‘지속성’을 더욱 끌어올려 창작 생태계를 변화시키려면 프로덕션 내부의 동력 역시 중요하다. 현재 세실 창작ing는 2차 제작이 아닌 ‘그 다음’이 불투명한 ‘2차 개발’과 같은 형태로 진행되고 있기 때문이다. 개별 프로젝트에 구체적인 연출과 기획의 방향이 필요한 이유는 여기에 있다. 한국문화예술위원회의 ‘공연예술 창작산실_2차 제작지원’이 ‘공연예술창작산실 올해의 신작’에 선정된 작품만을 대상으로 한정하여 공연의 지속성을 높이고 단체의 레퍼토리로 더욱 발전시킨다는 방향을 명확히 한 것은, 아마도 이러한 상황을 염두에 둔 것일 수 있다. 올해 선정작은 2022년 올해의 신작 <윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들>과 2023년 <이솝이야기>다.